李先生在雨中形单影只的背影令人唏嘘,用“有”的多姿,烘托“无”的冷寂——上海芭蕾舞团代表作《花样年华》日前上演,以肢体动作呈现出爱的距离与缺憾……

大幕拉开。云雾蔼蔼,主角李先生幻想中的一对舞者展开了精彩的双人舞。箫笛之声低沉哀婉。遐思、忧愁、不安、缺憾……多种情绪意象交织,似乎是从小说《对倒》到电影《花样年华》,再到上芭舞剧的“叠化”。创作者以不同手段营造别样的艺术效果。《花样年华》之题材,观众期待的或许并非情节推进,而是情绪流淌。

周璇的金曲将人们带回了上世纪三、四十年代的上海。石库门里弄前,行人如织,络绎不绝,铺陈出一幅海派风情画卷。街市喧闹,商贩、水手、车夫在嬉笑怒骂中呈现出市井百态。独舞“小滑头”阿林的出场惟妙惟肖,令人捧腹。他的舞蹈动作,忽上忽下,夸张藻饰,如同一位“呒青头”的纨绔青年。群舞编排则结合了爵士舞、现代舞,以及一些哑剧的肢体设计,恰如其分地描绘了摩登都市的市景群像。

一声碎响,打破喧嚣。李先生俯身为王太太拾起了不慎掉落的相框。初次相遇,夹杂着惊慌与不安,如一连串不和谐音符的组合。不期而遇,不告而别。与电影《花样年华》之中狭长楼道里苏丽珍与周慕云的邂逅异曲同工,倏忽间距离的隔阂被打破,故事有了开端。

时空忽转,四位主角住在同一石库门屋檐下。李先生用打字机敲着小说,李太太在身旁指指点点;一边王太太则端详着黑胶唱片,王先生兀自抽着香烟。周边偶有电车呼啸驰过,一幅平淡的老上海石库门生活景象。四人时空并置,各有所思。

在石库门生活的写实底色中,编导将笔墨划向了写意。李先生和王太太在弄堂相遇,第一次双人舞,编导采用了非常含蓄的动作语汇——双人舞中王太太的肢体极少展开延伸,她总是背对、斜向着李先生,姗姗靠近,又自别离。动作中,侧身的“阿拉贝斯”舞句展现了旗袍芭蕾柔婉玲珑的线条,如电影里投向张曼玉的侧写镜头。王太太、李太太身上精致多变的旗袍服饰,似乎是那个时代生活美学的写照。两位在情感婚姻中的失意者,此刻梳理着剪不断、理更乱的心绪,一番唯美的芭蕾造型,最终止于低头不言。

富丽堂皇的百乐门舞厅宾客如云,觥筹加错。舞剧时间线设定的上世纪30、40年代是上海舞厅娱乐行业的骤盛时期。爵士乐、摇摆舞、吉特巴等外国流行舞种传入上海,风靡一时。群舞“爵士芭蕾”的步伐流畅而欢快,两位“插科打诨”的舞蹈演员穿梭其中,舞蹈动作颇具观赏性:百乐门舞女一连串斜线旋转,阿林多变的大跳造型显示了游刃有余的技术功底,博得观众们一致喝彩。热闹的快板曲子舞罢,在切换慢版的间歇,舞台上的喧闹与宁静形成了对比。在“对比”之中,上演了两对主角疏离与走近的“对倒”。

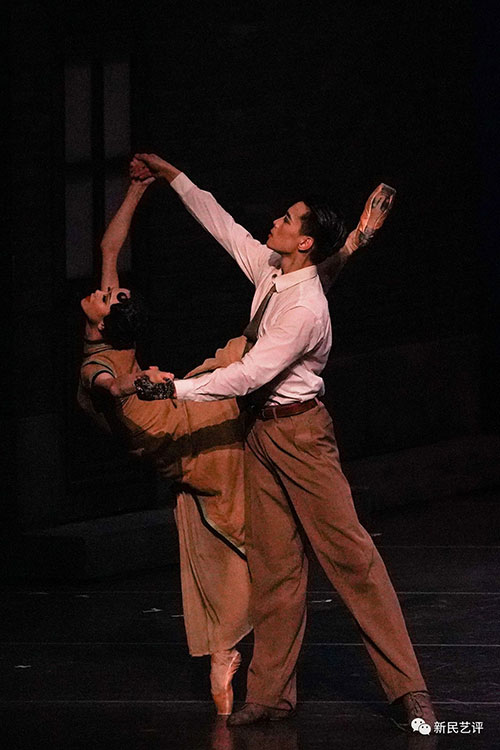

主角再一次双人舞是在一片宁静唯美的意境氛围之中。这段舞蹈里,双人舞舞者的动作有了更多的同步与交织,动作也更绵密、丰富,虽仍有若即若离之感,但舞者间的距离比之第一段双人舞更近了。可见编导对此段动作的编排,嵌入了内在的情感张力。这种张力越是充溢,最终结局归于平淡,就似乎越能产生出一种缺憾的意味。

李先生在家独自撰写小说,将心事付于所写的小说文稿之中。孤独或非无由而生,而是有所念。电影之中李先生将武侠小说给王太太看的桥段,在舞剧中被赋予了更加意象化的表达:两位舞者舞动的想象空间,成了李先生心中的二人世界,他们跳着欢快轻盈的舞步,多少伤心事,只能在梦中实现。

随后到来的第三段双人舞中,前两段双人舞肢体相对的态势渐渐消失了,现代舞的棱角,也被更偏向于古典的双人舞动作所取代,或许这一段是舞剧主角之间充溢的情感生发的顶点,但又一次终止,止于战争炮火的打断。

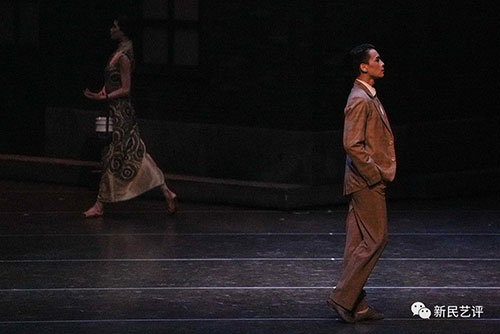

纵观全剧,主角三段双人舞的情感递增和演进,可说是整部舞剧的戏剧设计和动作设计核心,正是层层双人舞的渲染铺垫,才使得结局时分,李先生在雨中形单影只的背影令人唏嘘,用“有”的多姿,烘托“无”的冷寂。

舞剧最终段落,李先生独自漫步于雨夜之中,他看到了王太太牵着孩子走过,一切皆烟消云散。曾有的短暂绽放,最终都止于平静;美如花的年华,只有存在于瞬间。这出舞剧独特的情和味,大致就在这里收口。正如电影最后的文字:那个时代已过去,属于那个时代的一切都不存在了。